Tchaikovsky: Symphony no.6 "Pathétique"

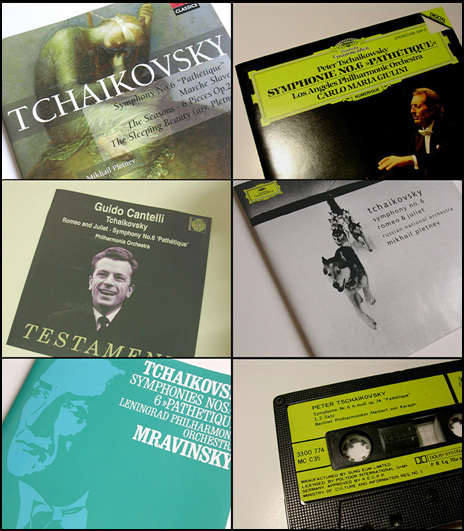

Carlo Maria Giulini/Los Angeles Philharmonic Orchestra/DG/1981 (46:35)

Guido Cantelli/Philharmonia Orchestra/Testament/1952 (42:54)

Mikhail Petnev/Russian National Orchestra/DG/1995 (45:57)

Evegeny Mravinsky/Leningrad Philharmonnic Orchestra/DG/1978 (43:46)

Herbert von Karajan/Berliner Philharmoniker/DG

오빠가 매니아의 기질/수집가의 성향을 타고 났다면 그 덕에 나도 이거저거 들어볼 수 있었을텐데. 오빠는 뭐든 하나 있으면 지겹지도 않고 질리지도 않는지 전혀 레퍼토리를 늘리지 않는 타입이고, 나는 더 우선순위가 높은 아이템들에 정신이 팔려 있었으므로 어쨌든 둘 다 지겹게도 저 세 개의 교향곡과 몇 개의 협주곡을 반복해 들었다.

덕분에 내 머릿속에는 카라얀의 지휘가 일종의 표준연주로 각인이 되어 있어서 어떤 씨디를 들어도 그 느낌이 안 나 다시 카라얀을 사야되나...하던 차에 내 포스트를 보고 한 블로그 이웃이 그렇다면 쥴리니를 들어보는 게 어떠냐며 갖고 있던 (이미 폐반된)쥴리니의 음반을 선물로 주었다. 당연히 기대가 높았으나...그것도 아닌 것 같았다.

거기서 또 2 년이 흘러, 이번에 오빠방에서 먼지 쌓인 카라얀의 테입을 찾아냈고, 한 달 동안 틈틈이 여섯 개의 연주를 돌아가며 들어보았다. 지금의 나는 조금만 주의를 집중하면 머릿속에서 비창이 끊임없이 흘러갈 정도다.

그런데 들으면서 다시 생각해 보았다.

Pathétique.

정말?

디테일까지 외워 버릴 정도로 들었지만 단 한번도 슬프거나 울고 싶을 정도로 공감한 적은 없다. 이건 이상하다. 슬프기는 커녕 3악장에서는 팔까지 휘두르고 발로 박자를 맞추고 있잖아.

위의 연주들을 들으면서는 Pathétique이라는 표제만 없다면 3 악장이 끝이다-라고 생각했다. 첼리비다케는 다르다. 전체적으로 느릿하고 거기에서 오는 긴장감이 4 개의 악장 모두에 깔려 있어 곡 전체에 통일성을 부여한다. 밤에 헤드폰을 끼고 누우면 영화음악을 듣는 것 같이, 대사없는 오페라를 보는 것 같이, 서로 화답하고 고조되며 울부짖는 듯한 느낌까지 선명하다.

지금의 나는 마치 유행가를 너무 많이 들어 가사가 입에서 줄줄 흘러나오면서도 정작 그 노래가 전달하려는 정서는 느낄 수 없는 상태와도 비슷한 것 같지만, 언젠가 다시 비창을 듣고 싶어질 때 꺼내게 되는 것은 아마도 첼리비다케일 거라고 생각한다.